- 2023年04月14日

- 公益財団法人 日本英語検定協会

- ビジネステスト事務局

カリスマ講師・安河内哲也の研修ご担当者様向けセミナー

セミナー開催レポート

開催概要:2022年10月~11月 オンライン開催

主催: 公益財団法人 日本英語検定協会

共催: 東進ビジネススクール

登壇者:東進ビジネススクール講師 安河内哲也氏

本セミナーのポイント

・AI時代の効果的な英語研修とは? ・グローバル人材獲得のカギ

カリスマ英語講師として知られ、数々の企業でビジネス英語研修に関する講演を行ってきた安河内哲也氏に、効果的なグローバル人材育成研修の組み立て方についてご講演いただきました。

AIの発達と英語教育の進化

「社員が英語を話せるようになるためのファイナルアンサー」と題し、企業の人事担当者が取り組むべきことついて、講師の安河内氏は自身の英語教師・会社経営者・アセスメントの専門家としての経験も踏まえて詳細に説明すると述べ、講演をスタートしました。

まず、どのようにして社員に英語を学ばせるかを考える上で、未来に役立つ英語力という視点から「AIの発達」をキーワードとして挙げました。

今後AIがどのように英語学習を変化させていくのか、この観点を持っていないとこれからの英語の研修は上手くいかなくなると安河内氏は話します。優れた翻訳ソフト等の登場によりリーディング力、リスニング力はすぐにAIに取って代わられてしまう可能性があることを指摘し、今後英語の研修を行う際には、AIに代替されない部分にコストをかけるべきであると主張しました。

英語力は大きくインプットとアウトプットに分解でき、リスニング力・リーディング力と、それを支える文法や語彙の知識はインプットに分類されます。それに対して、スピーキング力とライティング力はアウトプットに分類されると言います。インプットの領域であるリスニング力、リーディング力、また、アウトプットでもライティング力は今後AIによって代替され得ると述べ、代替されない部分というのは人間関係の構築におけるスピーキング能力であるため、これからはスピーキング力の向上により注力することが重要であると強調しました。

安河内氏は具体的にどのように研修を企画すれば良いのか、意識すべきポイントとして以下の3点を挙げました。

- 「マークシート試験で英語のコミュニケーション能力が測れる」という従来の誤った認識を改めること

- 話す力を向上させるために評価を全てスピーキングテストにすること

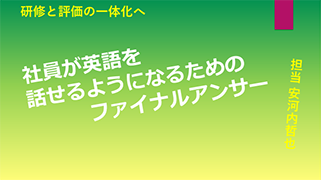

- CEFRを用いてLRSW(リスニング、リーディング、スピーキング、ライティング)の4技能を分割して評価すること

今や世界の基準になっているCEFRでの評価を採用し、人事評価や配属に活かすことはグローバル化を目指すうえで非常に重要であり、同じ評価基準を導入することで結果として研修のコストパフォーマンスも向上すると述べました。

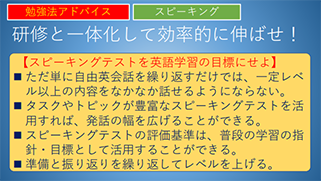

次に、研修を企画する際には、研修と評価を一体化することが効果的であり重要であると話しました。スピーキング力をトレーニングする研修を企画する場合は、マークシート方式の試験では実際のコミュニケーション能力を測定することはできないという前提を理解し、スピーキングテストとセットで研修を企画する必要があることを説明。さらに、研修の評価にスピーキングテストを用いることの効果として、以下の2点を挙げました。

- スピーキングテストはタスクやトピックが豊富なため、発話の幅を広げる効果が期待できること

- 観点別に評価ができるため、学習の指針、目標の設定に活用することができること

スピーキングテストの種類と特徴

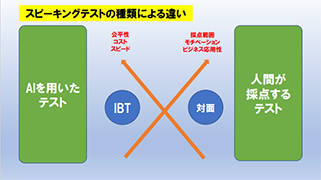

続いて、安河内氏はスピーキングテストの選び方について解説しました。評価方法と実施方法によって分類し、それぞれのメリット、デメリットを踏まえ、どのテストを採用すべきかを検討することが重要であると述べました。安河内氏によるテストの分類とその特徴は以下の通りです。

- 1.評価者はAIか、人間か(※評価者がAI+人間のハイブリッド評価の場合、後者に含む)

└AI評価のメリットは利便性、コスト、スピード。場所や時間を選ばず低コストで実施でき、採点のスピードが速いことに加え、AI評価には人間の主観が入り込む余地がないため平等性・公平性が担保される。

└AI評価のデメリットは測定できる要素が限られること。発音・イントネーション・反応速度・文法の正確性等は正確に判定できる一方で、発話内容の一貫性、説得力、論理性、当意即妙さ等のコミュニケーション能力のコアとなる部分は測定することができない。

└人間評価のメリットは、スピーキング力に加えコミュニケーション能力等の全ての要素について評価することができるため、ビジネスシーンにおける応用性が高いこと。

└人間評価はAI評価と比べると評価に多少の差が発生する可能性があるが、、近年では複数の採点者が評価したものを統合してスコア化することができるようになっているため、過度に心配する必要はない。 - 2.実施方法はIBT (Internet Based Test)か、対面式か

└対面式のテストのメリットは、受験者にとって話すことへのモチベーションが高まること。人間が相手の場合は、話しやすいと感じる受験者もおり、自然なコミュニケーションが取れ、また、トレーニングを受けた面接官は相手から話を引き出すための技術を持っているため受験者が黙ってしまう可能性も低い。

└対面式のテストのデメリットは、人件費がかかるため、受験料が比較的高額になりがちである点と、実施の規模が制限されるため一度に大人数を対象に試験実施をすることが困難である点。

<テストの種類別Pros and Cons>

| 評価者 | AI | Pros | 低コスト。採点のスピードが速い。 |

|---|---|---|---|

| Cons | 評価できる要素が限られ、コミュニケーション能力のコアの部分を測定できない。 | ||

| 人間 (AI+人間) | Pros | 全ての要素を評価することができ、ビジネスへの応用性が高い。 | |

| Cons | 採点に時間がかかる。コストが上がる。 | ||

| 実施方法 | IBT | Pros | いつでもどこでも実施でき、利便性が高い。大人数で同時に受験が可能。 |

| Cons | 人間相手のような自然なコミュニケーションが取れない。 | ||

| 対面 | Pros | 面接官が話を引き出すので話すことへのモチベーションが高まる。ビジネスへの応用性が高い。 | |

| Cons | 人件費がかかる。大人数での同時受験が難しい。 |

研修を企画する際は、目的や社員のレベルに合わせて、複数のテストを使い分けることも視野に入れておく必要があると述べました。

企業が取り組むべきこと

安河内氏は、セミナー参加者である企業人事担当者に対して採用時に候補者より提出されるエントリーシートの英語力の記載方法を、CEFR表記に指定することを提案しました。エントリーシートに4技能それぞれのCEFRレベルを記載させるで、採用担当者も応募者の英語力をより正確に把握することができると述べました。また、そのように企業のエントリーシートが変化していくことで、就活生がそれに向かって勉強するようになり、結果として大学およびその他教育機関の英語教育もCEFRを意識した内容に進化するだろうと主張しました。

併せて安河内氏は、日本は長年の間「グローバル化の推進」を標榜し続けているにもかかわらず、現在でも多くの企業が未だにマークシート方式のテストの使用を継続しているなど、一向にグローバル化は進んでいないと指摘します。 この現状を打破し、今すぐ取り組むべきことは、CEFRを理解し、普及させることです、と安河内氏は話します。企業は前例に囚われることなく、話す力の育成に重点を置くために、スピーキングテストを導入すること、そしてCEFRを評価基準として活用することが必要であると改めて強調しました。